最近、「ゼロエミッション東京」や「脱炭素社会」といった言葉をニュースやSNSで見かけたことはありませんか?これらは、気候変動への対応として、東京都が掲げている環境政策の柱です。

これから社会で働く皆さんにとっても、企業活動や暮らしの中で「環境をどう守るか」は重要なテーマ。この記事では、新社会人の方が“教養”として知っておきたい「ゼロエミッション東京」の基礎知識を、わかりやすく解説します。

■ ゼロエミッション東京とは?

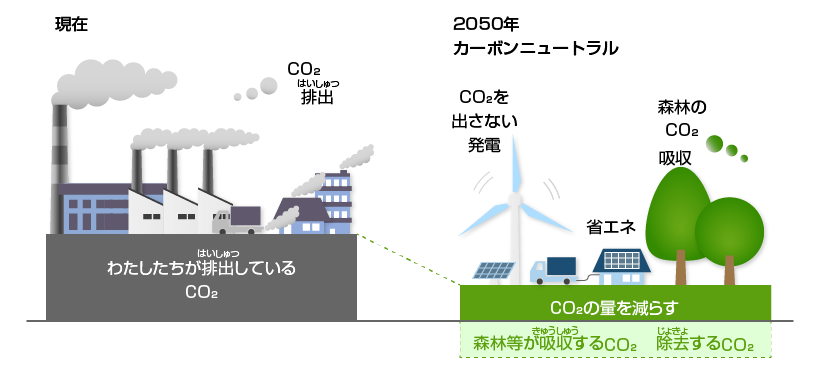

「ゼロエミッション」とは、CO₂(二酸化炭素)などの温室効果ガスの排出量を“実質ゼロ”にすること。東京都はこれを2050年までに実現するという長期目標を掲げています。

さらに、2030年までには2000年比で温室効果ガスの排出量を50%削減する、いわゆる「カーボンハーフ」という中間目標も設定しており、都市全体の省エネ・再エネ化を進めているのです。

■ なぜ東京が「脱炭素」を目指すのか?

背景には、地球温暖化による気候リスクの拡大があります。気温の上昇や異常気象、豪雨、猛暑、食料危機などのリスクが現実化している今、国や自治体、そして企業が一体となって排出削減に取り組む必要性が高まっています。

東京都のような大都市が本気で「脱炭素」を掲げる理由は主に以下の3つです:

-

都市活動の排出量が大きい(建物・交通・電力消費など)

-

企業や人の集積によってインパクトがある

-

他の自治体への影響力が強い(ロールモデルとなる)

つまり、東京が動けば日本全体、さらにはアジア全体の流れをつくる可能性があるということです。

■ ゼロエミッションの主な施策

東京都が進めている施策は多岐にわたります。新社会人として知っておくべき主な取り組みは以下の通りです。

① 建物の省エネ化・再エネ化

都内のエネルギー消費の約7割は建物由来。これに対し、太陽光発電の義務化や、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の導入支援を進めています。

② EV(電気自動車)や水素車の普及

交通部門のCO₂削減のため、EVインフラの整備や補助金制度を導入。

③ 資源循環の推進

ごみの分別、リユース・リサイクルの拡大により、「ごみ=排出源」から「資源=再活用」へ。

④ 都独自のカーボンクレジット市場の創設

CO₂削減努力を「クレジット(価値)」として売買できるマーケットを立ち上げ、中小企業も参加しやすい仕組みを整備しました。

■ ゼロエミッションは企業にも関係ある?

はい、大いにあります。特に今後、**ESG経営(環境・社会・ガバナンス)やSDGs(持続可能な開発目標)**が求められる中で、「自社がどれだけ脱炭素に取り組んでいるか」は、ブランドイメージ・投資評価・採用力にも直結してきます。

東京都の制度では、中小企業にも使いやすい補助金や相談窓口を用意しています。新社会人の皆さんが働く会社でも、何らかの脱炭素施策に関わる可能性は十分あります。

■ 実は私たち一人ひとりにもできることがある

ゼロエミッションの実現には、行政や企業の努力だけでなく、市民一人ひとりの意識と行動も大切です。

たとえば…

-

家の電気を省エネタイプにする

-

通勤を自転車や公共交通に変える

-

コンビニでレジ袋を断る

-

家電や服を長く使う

小さな行動の積み重ねが、大きな変化を生み出す原動力になります。

■ まとめ|東京発の挑戦が、日本の未来を変える

「ゼロエミッション東京」は、未来の東京をより持続可能で、快適で、安心できる都市にするためのチャレンジです。

新社会人として社会に出る今、環境問題を“他人ごと”ではなく“自分ごと”として捉えることが求められています。これからの時代、「環境への配慮があるかどうか」が、企業の信頼・選ばれる理由・働く価値にも関わってくるでしょう。

「ゼロエミッション」

――それは地球を守るというだけでなく、これからのビジネスや暮らしの新しい“あたりまえ”なのです。