こんにちは、ご無沙汰しております、平山敬博です。

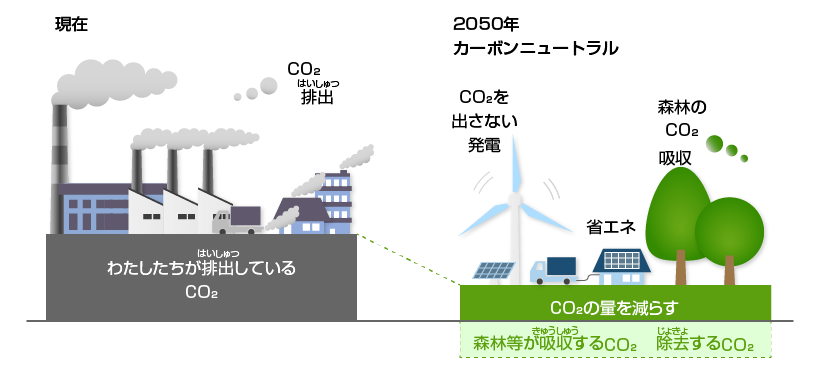

少し時間が空いてしまいましたが、前回のカーボンニュートラルの記事に続き、今回はカーボンクレジットについて簡単に解説していきます。

カーボンクレジットの基礎知識

カーボンクレジットの定義

カーボンクレジットは、温室効果ガスの排出量を削減したり、吸収したりすることによって得られる取引可能な証書です。企業や個人が排出する二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを相殺するために利用されます。例えば、ある企業が排出するCO2を他の場所での削減活動で補うことができます。

カーボンクレジットの歴史と背景

カーボンクレジットは、1997年に採択された京都議定書に基づいて導入されました。この協定により、先進国は温室効果ガスの排出削減目標を設定され、カーボンクレジットの取引市場が形成されました。現在では、パリ協定によりさらに多くの国々が参加し、世界的な取引市場が拡大しています。

カーボンクレジットの仕組み

カーボンクレジットの取引制度

カーボンクレジットの取引制度には主に2つの種類があります。一つは規制市場で、政府が設定した排出枠を超えた企業がカーボンクレジットを購入して相殺するものです。もう一つは自主市場で、企業や個人が自主的に排出削減を目指してカーボンクレジットを購入するものです。

カーボンクレジットの種類と特徴

カーボンクレジットには、植林によるCO2吸収量をクレジット化する「森林クレジット」や、再生可能エネルギープロジェクトによる削減量をクレジット化する「再生可能エネルギークレジット」など、様々な種類があります。それぞれのクレジットは、具体的な削減活動に基づいて発行されます。

カーボンクレジットのメリットとデメリット

メリット:環境保全と企業の社会的責任

カーボンクレジットを利用することで、企業は環境保全の責任を果たすことができます。また、持続可能なビジネスモデルを構築することにより、企業のイメージアップや市場競争力の向上につながります。

デメリット:コストと運用上の課題

一方で、カーボンクレジットの購入にはコストがかかり、特に中小企業にとっては負担になることがあります。また、クレジットの発行や取引に関する制度やルールが複雑であるため、運用に専門知識が必要です。

日本におけるカーボンクレジットの現状

政府の取り組みと政策

日本政府は、カーボンクレジットの普及と取引市場の拡大を促進するために様々な政策を打ち出しています。例えば、「J-Credit制度」では、国内での温室効果ガス削減や森林吸収量をクレジット化し、企業や自治体が取引できる仕組みを提供しています。

企業の取り組み事例

多くの日本企業がカーボンクレジットを活用し、脱炭素化を推進しています。例えば、トヨタ自動車は、自社の製造プロセスで発生するCO2を削減するために、再生可能エネルギープロジェクトからカーボンクレジットを購入しています。

カーボンクレジットの実際の取引

個人が参加できる取引の方法

個人もカーボンクレジットの取引に参加することができます。例えば、オンラインプラットフォームを利用して、自宅のエネルギー消費を相殺するためにカーボンクレジットを購入することができます。

ビジネスにおける活用事例

企業は、サプライチェーン全体での排出削減を目指し、サプライヤーやパートナー企業と協力してカーボンクレジットを活用することが増えています。これにより、製品のライフサイクル全体での脱炭素化が実現されます。

カーボンクレジットと非化石証書の違い

非化石証書とは

非化石証書は、再生可能エネルギーによって生産された電力の証書です。これにより、再生可能エネルギーの普及を促進し、化石燃料依存からの脱却を目指します。

カーボンクレジットとの比較

カーボンクレジットが温室効果ガスの排出削減や吸収を証明するのに対し、非化石証書は再生可能エネルギーの利用を証明します。どちらも環境保全に寄与しますが、目的や適用範囲が異なります。

脱炭素社会に向けた今後の展望

カーボンクレジットの未来

カーボンクレジット市場は今後も拡大が予想されます。技術革新や新たな政策の導入により、より効率的で信頼性の高い取引が可能になるでしょう。

新たなビジネスチャンス

カーボンクレジットの取引は、新たなビジネスチャンスを生み出します。特に、クリーンテクノロジーや再生可能エネルギー関連のビジネスが注目されています。

まとめ:カーボンクレジットの重要性

持続可能な社会を目指して

カーボンクレジットは、持続可能な社会を実現するための重要なツールです。企業や個人が積極的に取り組むことで、脱炭素社会への移行が進みます。今後もカーボンクレジットの動向に注目し、最新情報をキャッチしていきましょう。